1.5这两天国际舆论场高频词——个。

在刚刚结束的G20峰会上,公报呼吁各国采取“有意义、有成效”的行动,将全球平均气温上升1.5的气候目标“控制在可及范围内”。

有人问,这么小的数字值得这么多国家大张旗鼓吗?不要低估这个“1.5”,但背后是国际大赛中的一盘大棋。

20国集团领导人向罗马的许愿池投掷硬币。来源:该报

一个

G20公报中的这个“小目标”,实际上延续了2015年《巴黎协定》的共识:到本世纪末,全球平均气温上升控制在工业化前水平的2以内,努力追求1.5的控温目标。

注意措辞是“前工业水平”,应该和几百年前比较。

从数字上看,1.5或2不是一个大数字。但在气候学上,全球气温上升1.5,变化很大。

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的最新评估报告,如果全球气温上升1.5,热浪将加剧,暖季将延长,冷季将缩短。当全球气温上升2时,极端高温将频繁超过农业生产和人类健康的临界耐受阈值。

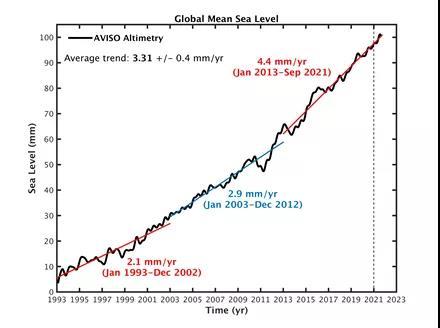

如果气温上升得不到控制,人类还将面临海平面上升、沿海洪水频发等问题。极端“海平面事件”(注:指潮汐、波浪、风暴潮共同作用引起的极端海洋事件),可能在本世纪末成为常态。

1993-2021年全球平均海平面的演变(来源:央视新闻)

别以为离我们很远。图瓦卢是南太平洋的一个岛国,它确实感受到了海水上涨和吞没其家园的威胁。对于这个小国来说,气温升高真的关系到国家的存亡。因此,早在2009年,该国领导人就明确表示,图瓦卢不会签署任何温升超过1.5的协议。

2015年,《巴黎协定》正式签约,明确提出全球控温目标。这是全球应对气候变化的一件大事。随后几年,气候专家越来越强调1.5的“上限”对于控制环境灾害风险的重要性。

受气温上升影响,近年来全球极端天气明显增多。在世界气象组织发布的《2020全球气候状况》报告中,“持续上升”、“破纪录”、“前所未有”等字眼不断涌现。

报告显示,到2020年,全球平均气温较工业化前上升约1.2。联合国专家表示,如果不采取进一步措施,即使各国完成现有减排计划,到本世纪末全球气温将上升2.7。

二十国集团公报重申了《巴黎协定》目标,在凝聚共识、敦促各国重视气候变化方面发挥了政治作用。

103010截图(来源:G20官网)

二

然而,事情并不简单。不少西方媒体发现,G20公报虽然重申了1.5的目标,但“几乎没有提到具体行动”。因为全球温度控制涉及到经济发展、科技、环境、法律等问题,还需要触碰很多国家的奶酪。因此,气候谈判已经成为地方利益与全球利益、各国长期利益与短期利益的博弈战场。

中国社会科学院生态文明研究所研究员陈颖认为,目前最大的困难是各国自主贡献的总和远远达不到《二十国集团领导人罗马峰会宣言》目标。换句话说,目前各国基于自身利益和现实情况提出的方案都无法实现全球1.5或2的控温目标。

根据最新公开数据,与全球气温上升2的目标相比,全球减排总量仍为110亿-130亿吨二氧化碳。与1.5的目标相比,仍是250-280亿吨二氧化碳。这是什么概念?2019年,美国排放了51亿吨二氧化碳,比现实和目标落后了5年多。

这是减排效率之间的巨大差距

中央社会主义学院讲师卢琼认为,在过去几百年的工业化过程中,发达国家长期大量排放温室气体,对全球气温上升负有不可推卸的责任。但是,已经实现产业升级的相关国家往往只是口头上设定“雄心勃勃”的减排目标,对“2020年前每年向发展中国家提供1000亿美元支持减排”的承诺几乎没有反应。

比如美国曾宣布退出《巴黎协定》,认为减排只会带来“严酷的财政和经济负担”,前总统特朗普更理智地宣称“全球变暖是骗局”。

同时,碳排放关系到国家发展,许多发展中国家由于技术条件限制,短期内仍需消耗大量化石能源。减排是一项系统工程,需要创新产业结构、提升技术水平、改善能源结构。如果没有相关的基础,对于仍然需要解决温饱和发展问题的发展中国家来说,谈论“公平”甚至“分担”世界各国的责任,显然是不公平的。

这是丁仲礼院士在接受媒体采访时说的:要说排放公平,必须是“人均”。

放量公平,而且是从工业革命以来的人均累计排放量公平。不能说你们排放了200年,现在摆脱了石化资源,就要求才发展、排放了30年的国家立竿见影达到同样标准,那是不公平的。

2020年12月,德国柏林举行纪念《巴黎协定》签署5周年活动,现场人群用蜡烛拼出“为1.5℃而战”字样。图源:央视新闻

三

“数十年来气候谈判总是异常艰难,这一次的格拉斯哥也难成例外。”11月1日,COP26(第26届联合国气候变化大会)刚开幕,就有观察人士如此评价。

会场传回的消息也不乐观——

美国总统拜登首先“开炮”,指责中俄在应对气候变化方面“缺乏承诺”。在拜登为特朗普政府退出《巴黎协定》向世界“致歉”时,CNN揭了老底:本届美国政府的气候行动悬而未决,因党内分歧,总额达1.75万亿美元的支出计划至今前景不明,“拜登两手空空前往COP26”。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明认为,以美国为代表的部分发达国家,因其固有的政党立场、产业利益等,难以形成持续性气候应对政策。一旦出现政党轮替,过往的“气候承诺”就成空谈。

但这并不妨碍他们借气候议程煽动大国竞争、施压他国。岛妹倒挺佩服白宫这种“气度”,明明自己啥都没干,却摆出一副“你们都得听我的”霸主架势,说你不负责你就不负责。这种在气候问题上“秀肌肉”、搞霸权主义的做法,只会彻底背离国际社会积极协作、应对挑战的共同期待。

那么,全球共同应对气候变化还有希望吗?能真正同心同德吗?

陈迎说,这还要从1992年《联合国气候变化框架公约》提出的“共同但有区别责任”原则入手,必须承认各国发展阶段不同、国情不同。

以中国为例 ,2009年哥本哈根气候大会前,中国提出“2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”的承诺;2015年巴黎气候大会,中国把目标提升为到2030年下降60%-65%;如今更是提出“到2030年下降65%以上 ”“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”等一系列气候目标,这是遵循社会发展规律的动态调整。中国言必信、行必果,充分展现了大国责任担当。

相比之下,一些西方发达国家历史上“吃干占尽”,而今不仅未承担相应责任,反而对其他国家的自主决定贡献说三道四、随意指摘,在事关全人类的重大议题上玩双标,虚伪透了。

这次气候变化大会要开半个月左右,将对《巴黎协定》的实施细则进行“最后一公里”谈判。英国首相约翰逊称:“如果格拉斯哥失败,所有事情就都失败了。”

但辣眼的是,在全球商讨减排大计的关键时刻,预计有400架左右的私人飞机载着各自的“老板”在格拉斯哥机场降落,即便保守估计,这些私人飞机每小时的碳排放量高达2吨,总排放量将达1.3万吨,远比商业航班、汽车或火车造成的污染大。

而架势更足的莫过于美国总统拜登,他带了一支由85辆高油耗豪车组成的超长车队出访欧洲。

美国总统拜登10月29日出访梵蒂冈,超长车队引发热议。图源:网络

就这还减排?难怪有外媒讽刺:他们或许想象自己已站上了道德高地,并“与其他开豪车的朋友相互致意”。

文/点苍、云歌

编辑/绫波

来源:“侠客岛”微信公众号

上一篇:部分城市抢购米面油 官方呼吁冷静

下一篇:钟汉林承认分裂国家罪和洗钱罪

2021-11-03 19:04:27

2021-11-03 19:04:27